„Studieren ab 16“ – ein Erfahrungsbericht

Ich bin Schüler und habe studiert.

Hallo, mein Name ist Jim Ye, und ich bin Schüler dieser schönen Schule. Und ich gebe zu: Im letzten Schuljahr fehlte ich verdammt oft im Unterricht, obwohl ich praktisch nie krank war – und die Lehrer haben sich gefreut.

Nicht, weil ich eine große Nervensäge bin, oder vielleicht auch deshalb, sondern weil ich parallel zu meiner Schullaufbahn ein wenig Mathematik an der Technischen Universität studiert habe.

Man muss nicht besonders schlau sein

Vielleicht denken jetzt einige Leser genau das, was ich früher von solchen Leuten dachte: „Mensch, der muss doch hochbegabt sein“ oder „Das sind Genies, die so etwas können“. Ich fühle mich aber nicht wirklich genial und sehe mich als ganz normalen Menschen. Und trotzdem besuchte ich eben Mathe-Vorlesungen in meiner Schul- und Freizeit. Aber dass ich mich überhaupt dafür angemeldet habe, war eigentlich mehr Zufall als Planung.

Ich war eigentlich nicht einmal wirklich gut in Mathe. Oftmals zauberte mir früher eine Drei in einer Arbeit ein Lächeln ins Gesicht, denn bessere Noten schrieb ich nie. Meine Wahl, Mathe-Spezial als Leistungskurs zu wählen (das ist ein Kurs, bei der man wesentlich mehr Mathematik macht), war auch mehr oder weniger eine spontane Entscheidung, weil ich Lust auf eine Herausforderung hatte.

Aber Mathematik studieren? Das kam bei mir früher nie in Frage. Ein Kumpel von mir hat mich aber dazu überredet, sich bei einem Projekt der Technischen Universität anzumelden: „Studieren ab 16“. Und der Name ist Programm: Ab der 10. Klasse (man musst also nicht einmal 16 sein oder seinen MSA haben!) kann man sich dafür anmelden und Lehrveranstaltungen der TU besuchen. Man wird auch nicht gesondert behandelt; man ist ein gleichberechtigter Student – allerdings ohne Immatrikulation.

Ich hab mir dann gedacht: Warum nicht? Mir würden keine Nachteile erwachsen und ich hatte Langeweile. Vielleicht spielte da auch meine vorher erwähnte Lust auf eine Herausforderung eine Rolle.

Zum Anmelden brauchte ich nur das Einverständnis der Schule. Mehr nicht, keine Hochbegabtennachweise, IQ-Tests, Empfehlungen usw. Nur das Okay der Schule. Ich stellte mich erst auf einen langen Streit ein; schließlich musste ich lange mit mir selber ringen und dann soll ich die Schule überzeugen, dass ich manchmal im Unterricht fehlen sollte. Zu meiner Überraschung wurde das aber sehr positiv aufgenommen. Ich musste nur ein paar Kurse wechseln und Sondererlaubnisse holen, den Unterricht verpassen zu dürfen. Nachdem ich die Anmeldung per Post an die TU verschickt habe, war ich dann auch fertig.

Aller Anfang ist schwer

Alle wichtigen Informationen wurden mir nach einer Anmeldung in einem Online-Portal der TU zugesendet und dann war bereits der Weg in die erste Vorlesung geebnet. Ich war mir noch unsicher, was mich erwarten würde. Ich musste schließlich von da an regelmäßig zwischen Schule und Universität pendeln und natürlich auch alles vor- und nachbereiten, sowie Verpasstes nachholen. Beim Lesen hört man sicher heraus: Das muss anstrengend werden. Neben der Schule auch noch Universität und Freizeitbeschäftigung …

Ein voller Zeitplan

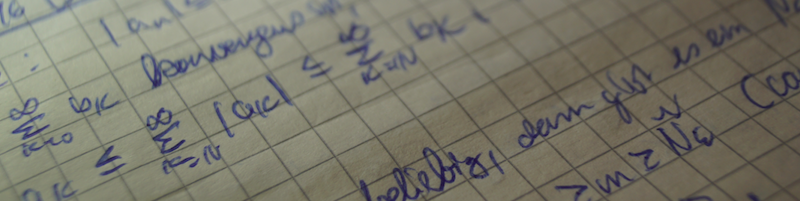

Das Pensum schien auch mächtig: Ich hatte zwei Vorlesungen, eine Übungsstunde, ein Tutorium, und eine Zusatz-Übung jede Woche. Auch in den Ferien. Drei Monate lang. Eine Vorlesung umfasst dabei einen ganzen Block, also 90 Minuten. Ich saß dann in einem großen Hörsaal und konnte erstaunt beobachten, wie der Dozent quasi mit der rechten Hand schrieb und mit der linken Hand abwischte. Zumindest wirkte das so schnell, und ich musste das alles notieren und verstehen.

In der Übungsstunde wiederholte sich praktisch das gesamte Prozedere: schreiben, reden und wischen. Nur mit dem Unterschied, dass der Leiter der Übungsstunde darüber sprach, was wir in den Vorlesungen gelernt haben. Das war auch bitter nötig bei manchen Dingen, die nur für ein paar Minütchen behandelt wurden.

In der Zusatz-Übung haben wir dann die Themen aus der Übung und aus dem bekannten Schulstoff besprochen: Natürlich mit dem gewohnten Schema „schreiben, reden, wischen“. Daher kam es in den Übungen und Zusatz-Übungen öfter vor, dass meine Kommilitonen mitten in der Stunde aufstanden und gingen, weil dort nichts Neues eingeführt wird. Ich dagegen habe einfach gleich die Veranstaltung geschwänzt, wenn ich keinen Übungsbedarf sah. Es gab nämlich niemanden, der kontrollierte, ob ich anwesend war oder nicht. In den vielen Veranstaltungen fiel ich gar nicht auf; man konnte mir aber wahrscheinlich sowieso kaum ansehen, dass ich Schüler war.

Im Tutorium besprachen wir nicht die Themen aus der Zusatzübung, sondern die Lösung wöchentlicher Hausaufgaben und wenigen Übungsaufgaben, die ich tatsächlich selber lösen durfte. Ja, ich habe dazu Hausaufgaben aufbekommen und musste mit der Schule klarkommen. Wöchentlich vier bis sechs Aufgaben, die insgesamt 20 Punkte wert waren. Das hört sich jetzt wenig an, aber hier kann man die Aufgaben aus dem ersten Hausaufgabenblatt sehen. Das sollte mit Schulwissen lösbar sein:

Weil wir in einem Tutorium im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen weit weniger waren, konnte der Unterricht interaktiver gestaltet werden. Wir durften uns durchaus beteiligen, während in den restlichen Veranstaltungen geschrieben, geredet und gewischt wurde – ohne unsere Beteiligung. Im Gegensatz zur Schule konnte ich also nicht mehr problemlos für wenige Sekunden kurz ein wenig ruhen, mein Hirn musste während solch einer Veranstaltung auf Hochtouren laufen. Wehe, man nickte auch nur für eine Nanosekunde ein. Dann hatte der Dozent schon längst die gesamte Tafel vollgeschrieben und wischte ab.

Mathematik ist ein Spiel mit Spielregeln

Mein Kumpel, der mich zu dieser Sache überredet hatte, machte einmal die provokante Aussage, dass ein Achtklässler theoretisch gesehen ein Mathematik-Studium durchstehen könnte. Auch wenn man das aufgrund der Auffassungsgabe eines Achtklässlers bezweifeln könnte, könnte das aufgrund des Wissensstandes richtig sein: Für ein Mathematik-Studium muss man nichts wissen. Man lernt von Grund auf alles neu. Man kann sich das als eine Art Brettspiel vorstellen: Wir bekommen Spielregeln am Anfang vorgestellt („Axiome“, „Definitionen“) und sollen dann an ein Ziel kommen („Man beweise, dass …“). Dafür entwickeln wir Strategien, um möglichst schnell an das Ziel zu kommen („Sätze“, „Korollare“, …). Aber natürlich müssen die Strategien regelkonform sein und das müssen wir auch beweisen. Das war meine hauptsächliche Beschäftigung, vereinfacht gesagt.

Dafür waren gute logische Fertigkeiten gefragt statt Auswendiglernen. Für mich war dann besonders interessant, dass ich an sich die „Regeln“ so ändern könnte, dass Aussagen wie „1+1=0“ Sinn ergeben. Das ist dann auch der größte Unterschied zur Schulmathematik: Nichts wird für selbstverständlich genommen, alles muss scharf definiert werden. Deshalb kam es auch öfter vor, dass bestimmte Aussagen in der Schulmathematik richtig waren, aber aufgrund der schärferen Definition in der Uni-Mathematik falsch.

Wichtigste Kompetenz: Frustrationstoleranz

Ich erinnere mich noch, dass mein Dozent in der allerersten Vorlesung gleich verneinte, so etwas wie Medienkompetenz im Mathematik-Studium zu lernen. Wir würden stattdessen eine weitaus wichtigere Kompetenz erlernen: Frustrationstoleranz. Damit meinte mein Dozent, dass man innerhalb dieses Studiums an seine Leistungsgrenzen stoßen werde. Das würde frustrieren und Stress verursachen. Daher die wichtigste Kompetenz: Frust aushalten! Und tatsächlich habe ich aufgrund der wenigen, aber schweren Aufgaben des Öfteren meine Frustrationstoleranz trainiert und strapaziert.

Meine Tutorin an der Uni sagte auch ganz unverblümt, dass ich mich mit Mathematik als Studium für eines der schwierigsten Studiengänge überhaupt entschieden hätte. Mein Leiter der Übung und Zusatz-Übung wollte das noch beschwichtigen, dass wir immerhin nur die Hälfte der Gesamtpunktzahl erreichen müssten für die Prüfung. Pro Hausaufgabenblatt hatten wir also mindestens zehn Punkte zu erreichen. Das ist gar nicht so einfach, wie es sich so anhört.

Zwar hatte ich nie eine Punktzahl unter zehn bei einem Hausaufgabenblatt, aber so ging es anderen anscheinend nicht. Anfangs war der Hörsaal noch weit überfüllt. Am Ende des Semesters schrieben wir eine Prüfung und schätzungsweise höchstens ein Drittel aller Studenten schrieben sie tatsächlich.

Das heißt: Zwei Drittel aller Studenten haben es nicht geschafft, mehr als die Hälfte der Punkte in den Hausaufgabenblättern zu erreichen. Zusätzlich wurde unser Lernklima erschwert durch einen Streik, der sich über Wochen zog. Leider fielen dadurch zahlreiche Veranstaltungen aus, die von Studenten geleitet wurden. So hatten wir weniger Übung.

Mir war der immer leerer werdende Hörsaal recht, da ich nicht mehr so stark um die guten Sitzplätze kämpfen musste. Dass das Mathematik-Studium hart ist, merkt man aber an dieser Durchfallquote.

Anspruchsvolle Aufgaben

Wir mussten übrigens alle Hausaufgaben in Partnerarbeit erledigen. Ich hatte auch einen Partner namens Konstantin, der es aber nicht zur Prüfung schaffte, weil er vorher aufgab. Aber selbst in Partnerarbeit – und das sage ich auch aus eigener Erfahrung – werden diese Hausaufgabenblätter nicht einfacher.

Mein Alltag bestand deshalb darin, neben dem Anfertigen von Aufzeichnungen in den Lehrveranstaltungen die Hausaufgaben mit meinem Partner zu lösen. Eine Woche war teilweise unfassbar knapp bemessen, obwohl wir uns jeden Tag die Aufgaben angeschaut haben (und man bedenke, es sind nur vier bis sechs Aufgaben durchschnittlich). Ich gebe auch zu, dass ich und mein Partner oftmals einfach keinen Plan hatten und uns auch im Internet schlaumachen mussten. Das passierte durchaus.

Nach meinem Gefühl kommt die besondere Schwierigkeit der Aufgaben daher, dass sie im Gegensatz zu Schulaufgaben besonders abstrakt und komprimiert formuliert sind. In der Schulmathematik gibt es oft Aufgaben mit Sachzusammenhang und vielen Informationen, wobei man bestimmte mitunter gar nicht braucht. In der Uni-Mathematik ist das alles formalisiert, ohne Sachzusammenhang formuliert, und man wünscht sich manchmal ein paar mehr Informationen, die man sich aber irgendwie selber herleiten soll. Deshalb konnte ich mich wohl glücklich schätzen, dass ich es zur Prüfung schaffte und sie auch tatsächlich bestand.

Mein Anfangs befürchteter Zeitdruck habe ich kaum gespürt. Mir kam die Schule teilweise auf einmal leichter vor. Zwar eilte ich manchmal von einer Übung in eine Klausur an unserer Schule, um dann anschließend eine Vorlesung zu besuchen, aber das ging eigentlich recht gut.

Warum ich dennoch einen riesigen Spaß hatte

Trotzdem kann ich heute sagen: Diese Erfahrung möchte ich nicht missen. Es stimmt, dass die Veranstaltungen sehr schnell vonstattengehen. Dafür gab es immer Neues und Interessantes zu lernen; keinen Leerlauf. Ich musste nie millionenfach die Nullstellen einer Parabel ausrechnen oder irgendwelche Unbekannten herausfinden; die Aufgaben boten stets Abwechslung.

Ebenso habe ich mich recht schnell an die Geschwindigkeit der Uni-Mathematik gewöhnt und echauffiere mich manchmal, wie langsam eigentlich der Mathematik-Unterricht an der Schule aussieht. Trotzdem – und das möchte ich betonen – bei der Geschwindigkeit verstehe ich nicht alles sofort. Nicht immer. Der „Aha-Effekt“ war aber umso größer, wenn ich endlich zuhause beim mehrmaligen Lesen die Zusammenhänge verstanden habe.

Zwar waren die Aufgaben auch recht anspruchsvoll, ich musste mich aber trotzdem jedes Mal aufs Neue einen neuen Weg überlegen. Ich musste meine Kreativität und mein logisches Denken zum vollsten Maße ausnutzen. Ich habe keine Muster erlernt, die ich tausendfach anwenden kann, sondern ich erlernte das selbständige Lösen eines Problems.

Dementsprechend haben sich auch meine Schulnoten verbessert. Verbessert! Die meisten haben die Befürchtung, sie würden sich verschlechtern, aber ich bin tatsächlich nicht der Einzige, der von einer Verbesserung von Schulnoten spricht. Es mag paradox wirken, aber durch diese Lehrveranstaltungen wurde ich angeregt, mir mehr Mühe für die Schule zu geben und ich schaffte deshalb wesentlich mehr.

Ein weiterer Vorteil – aber das darf ich natürlich nicht zu laut heraus posaunen – ist auch das Nacharbeiten des Unterrichtsstoffes. Das, was ich ich in einem Block verpasst habe – konnte ich genau so gut in zehn Minuten nacharbeiten, was eine Zeitersparnis bedeutet hat. Der Kumpel, der mich zu dieser Sache überredet hat, hat auch immer betont, dass man unliebsame Fächer – bevorzugt Sport – damit ausfallen lassen könnte. Das hat er gesagt, nicht ich!

Am Schluss ein Fazit und eine Danksagung

„Studieren ab 16“ ist eine Erfahrung, die ich jedem ans Herz lege. Dafür muss man auch nicht – wie ich bereits klargestellt habe – besonders intelligent sein. Man braucht nur die nötige Motivation, den Ehrgeiz und den Mut, das zu wagen. Mathematik ist aber nicht jedermanns Sache. Die hohe Anzahl der Abbrecher verdeutlicht das. Abschrecken sollte dies aber trotzdem nicht; dann weiß man wenigstens, ob man fürs Mathematik-Studium geeignet ist oder nicht. Es gibt aber auch andere Angebote. Die TU bietet ein breites Angebot an naturwissenschaftlichen und technischen Fächern. Geisteswissenschaften sind ebenfalls im kleineren Angebot dabei und das alles kann man mit „Studieren ab 16“ belegen. Eine genaue Übersicht findet man auf der Website von „Studieren ab 16“.

Ich wollte mich am Schluss noch bei der Schule bedanken, dass sie mir eine so umfassende Bildung seit der siebten Klasse anbieten konnte. Insbesondere hatte ich viele Möglichkeiten, mich zu entfalten. Ich besuche den Mathe-Spezial-Leistungskurs, studierte ein wenig Mathematik, und habe sogar als fünfte Prüfungskomponente die Gelegenheit, mathematische Eigenschaften bei der Sitzverteilung von Parlamenten zu beschreiben, die ich gefunden habe.

Ganz besonders will ich mich deshalb bei Herrn Heidenreich bedanken, der für mich den Stundenplan umgekrempelt hat, und bei Herrn Geipel, der meine fünfte Prüfungskomponente betreut. Ich jedenfalls plane, ein weiteres Semester an der TU zu verbringen und mich für „Jugend forscht“ mit einer mathematischen Arbeit anzumelden.

Jim Ye